ブディスト・メディテーションの今(6) いま、私たちがこの道を歩む理由──瞑想理論と未来への導線

Jul 10, 2025

これまでの5回の連載では、アメリカ社会におけるブディスト・メディテーションの受容と展開、そしてそれがなぜ日本社会にとって重要な知的・実践的資源となり得るのかを、歴史・制度・文化・実践者の視点から見てきました。

このPart6最終回では、そうした背景を踏まえたうえで、ブディスト・メディテーションがいかに「これからの生き方」を支える道であるのか──思想的な深みと実践の可能性をもとに、その未来を展望していきます。

Part 6:学びと実践の必要性

これまで見てきたように、ブディスト・メディテーションは、単なるリラクゼーションや集中力の技法ではなく、「人生の歩み方」や「世界との関わり方」そのものを問い直すための実践です。そして、その実践は、必ず思想と理論とともに存在してきました。

1, 実践を深めるための理論

現代の瞑想文化では、「とにかく座ればいい」「やればわかる」という実践主義が広がっています。しかしその先へ進もうとすると、多くの人が壁にぶつかります。

なぜ気づきが深まらないのか。怒りや不安が瞑想で整理されないのはなぜか。「空」や「エゴレスネス」などの言葉がどう実感に結びつくのか。

こうした問いに応えるには、実践だけでは不十分です。背景にある思想、哲学・体系的な論理構造を学ぶことが、実践の質を根底から変えてくれます。

「学びと実践は、鳥の両翼である」──これは私たちの伝統で語られてきた言葉です。実践だけでは偏り、学びだけでは根づかない。瞑想という生き方は、知と体験の交差点でこそ開かれます。

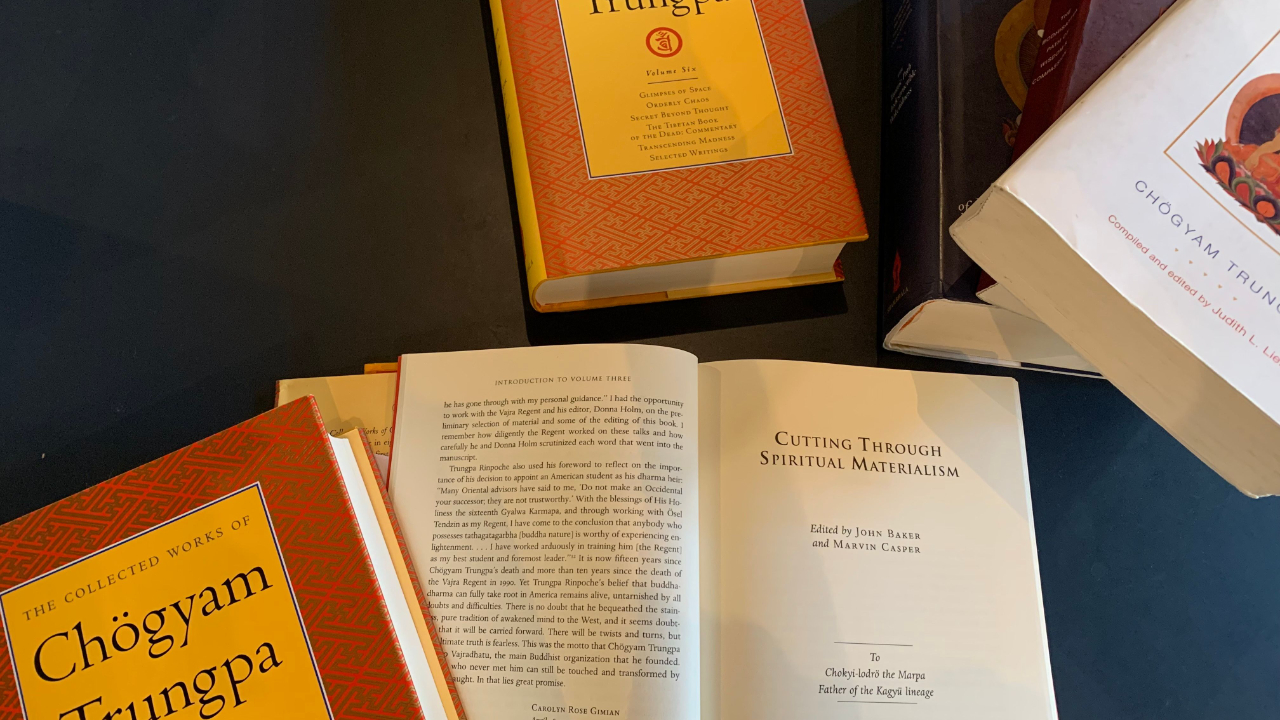

チョギャム・トゥルンパも彼の著書、The Profound Treasury of the Ocean of Dharma Vol.01の中でこう語っています:

“If you rely on sitting practice alone, quite possibly you could become just a stupid meditator. But if you study too much and don’t meditate enough, you could become busy-stupid, without any essence or purpose to your life.”

座る瞑想だけに頼れば、愚かな瞑想者になるかもしれません。逆に、学びばかりで瞑想しなければ、忙しいだけで本質のない人生になってしまうのです。 ─ Chögyam Trungpa, The Profound Treasury of the Ocean of Dharma Vol.01

瞑想は「心を整える方法」であると同時に、「世界をどう理解し、関わるか?」という問いでもあります。知と体験の両輪で進むこと。これこそが、今の時代におけるブディスト・メディテーションの本質です。

2, 「基本的な良さ」としての瞑想──トゥルンパの現代的再構成から

仏教に伝統的に伝わる3ヤナのシステム(ヒナヤナ・マハヤナ・ヴァジラヤナ)は、チョギャム・トゥルンパ・リンポチェの教授体系において、実践と理解を統合するための枠組みとして現代的に再構成されました。そしてその根底には、「基本的な良さ(basic goodness)」という哲学があります。

チョギャム・トゥルンパは、私たち一人ひとりの心の奥底には、恐れや欠乏ではなく、もともと完全で信頼に値する“ありのままの良さ”があると語ります。ここで言う「良さ(basic goodness)」とは、道徳的な“善悪”ではなく、もともと誰もが持っている尊厳・信頼・安心の感覚を指します。この視点は、混乱や精神的疎外の中にある現代人にとって、非常に根源的な信頼と安心、再出発の拠り所となります。

また彼は、それに反する生き方を「スピリチュアル・マテリアリズム(Spiritual Materialism)」と呼び、過剰な自己肯定や自己改善、精神的成長を“所有”しようとする心の罠に警鐘を鳴らしました。真の瞑想は、何かを手に入れることではなく、すでにそこにある健全性に出会い直すことに他なりません。

3yanaの構造とは:

- ヒナヤナ(Hinayana):集中力と安定感を養うための土台づくり

- マハヤナ(Mahayana):共感力や広い視野を育む、他者とのつながりの実践

- ヴァジラヤナ(Vajrayana):日常のあらゆる経験を直接的に経験する応用実践

これらは単なる段階的な道ではなく、相互に照らし合う“立体的構造”として理解されます。とくにヴァジラヤナの視点が、ヒナヤナやマハヤナの理解に深い洞察を与える循環的な学びの枠組みとなっています。

このようなトゥルンパの仏教理論の理解は、現在もアメリカで活躍する多くの指導者たちに受け継がれています。なかでも、Nalanda Translation Committee 委員長のラリー・マーメルシュタインは、その代表的存在の一人です。彼によって、トゥルンパの教えは忠実かつ現代的なかたちで整理され、正確な言葉と思想体系として継承されています。

私たちTrue Nature Meditationもまた、その知的支柱として彼の協力を得ながら、3ヤナの教授体系を日本語環境に適した形で共有する試みに取り組んでいます。

3. なぜ“ヴィンテージ”なのか──流行ではなく本質へ

ブディスト・メディテーションは、リラクゼーションや集中力の技法にとどまらず、「生き方」と「世界との関わり方」を問う実践です。その背景には、哲学・倫理・心理的理解といった長い知的蓄積があります。

一方、現代では「瞑想」や「マインドフルネス」が流行的に語られ、効果やエビデンスが先行するあまり、思想的な背景や歴史的文脈が見えにくくなっているのも事実です。

私たちが「ヴィンテージ・ダルマ(Vintage Dharma)」という言葉を用いるのは、こうした時代にあって、本質的なものの価値を見失わないためです。

「ヴィンテージ」とは、単に古いものではなく、長い時間の中で磨かれ、今なお価値を持ち続けているものを意味します。思想においてもそれは同じで、過去の伝統にただ従うのではなく、現代の文脈で再評価されるべき知恵を指します。

ブディスト・メディテーションには、時代を超えて変わらない本質があります。それを一時的なブームとしてではなく、日常に根ざした学びとして受け取る姿勢を、私たちは「ヴィンテージ・ダルマ」と呼んでいます。

- 体験を表層的に消費せず、意味づけを深めたい人へ

- スピリチュアルでもアカデミックでもない実践を求める人へ

- “知る”ことと“坐る”ことを両輪として育てたい人へ

こうした方々に向けて、TNMでは、思想と実践が両立する学びの道を提供しています。

それが、「いま、私たちがこの道を歩む」理由でもあります。

4. 実践を支える3つの土台──古典の知恵と現代の学びのかたち

ブディスト・メディテーションを一時的な癒しや技法にとどめず、日常のなかに深く根づかせていくためには、いくつかの確かな土台が必要です。

この構造は、古来よりブッダ、ダルマ、サンガと呼ばれ、瞑想実践を継続するための「3つの宝」とされてきました。 すなわち、導いてくれる存在、学ぶべき教え、そしてともに歩む仲間の存在です。

この三つを、現代のメディテーション学習の文脈で翻訳するなら──

- 信頼できる指導者(Buddha):瞑想の実践と理論の両面をしっかりと体験し、言葉と沈黙の両方で伝えることのできる先達の存在。人生の先を照らし、迷ったときの羅針盤となります。

- 体系的なプログラム(Dharma):体系的に、順序立てて学べる思想体系。たとえばトゥルンパの3ヤナ構造は、現代の瞑想者にとって貴重な知的地図となり得ます。

- 継続的なコミュニティ(Sangha):ともに実践を続ける人々とのつながり。孤立せず、語り合い、支え合う関係性が、実践を持続可能なものにしてくれます。

True Nature Meditationでは、この三つをそれぞれ:

- デービッド・ニックターンの指導やラリー・マーメルシュタインサポート

- チョギャム・トゥルンパの提唱した3ヤナ教授体系を基盤とした日本語カリキュラム

- 無期限の再履修・実践サポートを含む継続的コミュニティ・サポート体制

という形で整えています。

これは単なる制度設計ではありません。 古典の智慧に学びながら、現代の生活者にとって実感的に届く形でこの道を歩むという、思想と実践の接点を探る試みでもあるのです。

結びに:いま、私たちがこの道を歩む理由──ブディスト・メディテーションの未来と日本への導線

アメリカにおいて、ブディスト・メディテーションはすでに個人の癒しを超え、教育・医療・精神文化の柱として成熟しつつあります。その根底にあるのは、「瞑想は宗教ではなく、知性と倫理と体験の交差点である」という認識です。

そして、その動きはすでに、ヨーロッパ、南米、東南アジアなどへと広がり始めています。では──この道は、日本において、いかに歩まれうるのでしょうか。

日本では、瞑想は長らく「宗教的な修行」あるいは「メンタルトレーニングの技法」として語られてきました。しかし、トゥルンパ・リンポチェの教えに基づくブディスト・メディテーションは、そのどちらにも収まりません。

それは、特定の信仰や戒律に帰属するものでもなく、効率化やパフォーマンスのために切り出されたものでもありません。むしろその本質は、「いま、ここに生きることの質を高める」ための、きわめてラディカルな問いかけにあります。

いま、私たちは何を恐れているのか。 なぜ、落ち着くことがこんなにも難しいのか。 どのようにして、他者と共に世界を感じ、働き、生きていけるのか。

こうした問いに、直接的に向き合う力を育てる。それがブディスト・メディテーションであり、私たちがこの道を歩み続ける理由です。

この6回の連載が、あなた自身の「どのように生きるか」「いかに世界と関わるか」という問いに、何か静かなヒントを届けられていたなら幸いです。

この道を歩む人が、これから少しずつ増えていくことを願って──この連載を締めくくります。