チョギャム・トゥルンパ - 瞑想を文化に変えた人

Jul 07, 2025

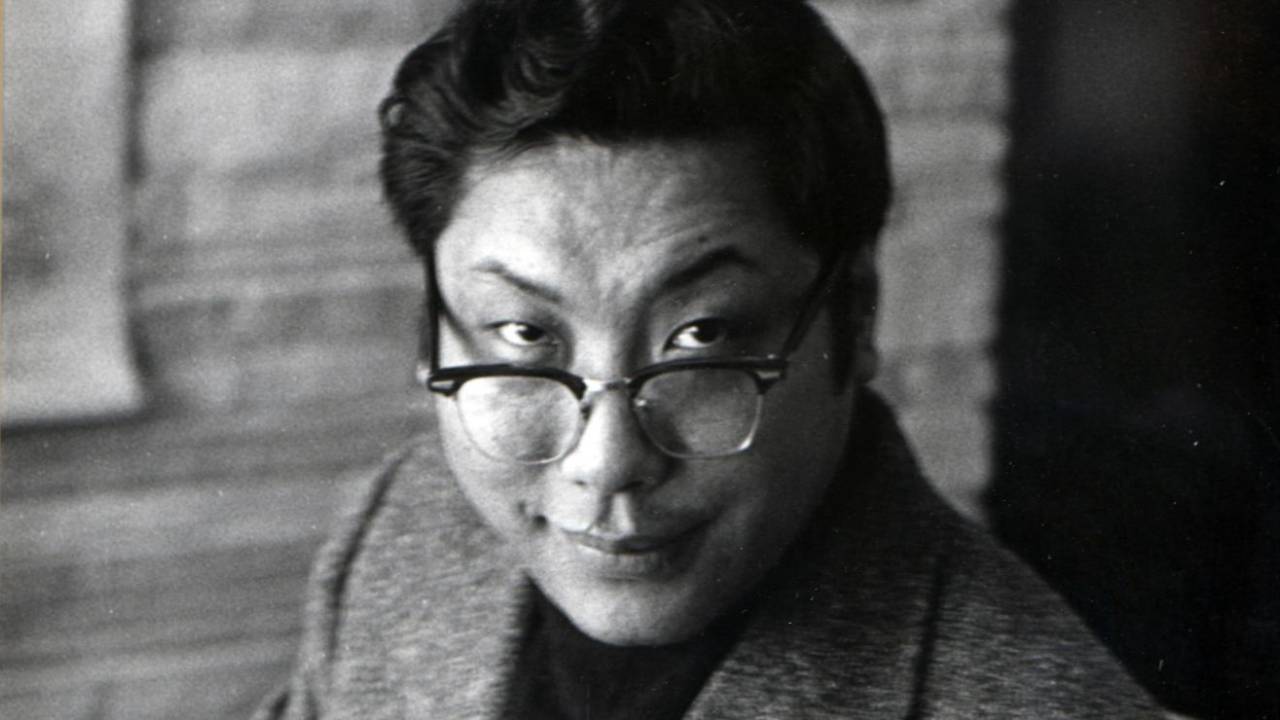

チョギャム・トゥルンパ - 瞑想を文化に変えた人

私たちTrue Nature Meditationのサイトには、所々にチョギャム・トゥルンパの名前がありますし、プログラムの中でもよくこの名前を聞くと思いますが、「そもそも誰?」と思う方も多いかと思います。

今回は、True Nature Meditationの共同代表であり、NY Dharma MoonのCEOのデービッド・ニックターン(David Nichtern)やワークショップやリトリートを開催してくれているラリー・マーメルシュタイン(Larry Mermelstein)、瞑想だけでなく人生全ての師であり、私自身にとってもタントラプラクティスにおけるグルでもあるチョギャム・トゥルンパについて、改めて紹介します。

彼の残した功績は多岐に渡るため、少し長なりますが、ぜひ読んでみてください。

1. チベットの伝統を正統に継承した高僧としての出発

■ 転生ラマとして認定された少年時代

チョギャム・トゥルンパは1939年、東チベット・ナンチェン地方に生まれました。幼少期に「スルマン・トゥルンパ・トゥルク(Chögyam Trungpa Tulku)」として正式に転生ラマに認定され、第11代の系譜を継承します。彼が属するスルマン僧院群は、カギュ派のなかでもサンパ(Surmang)系に属し、同時にニンマ派の影響も色濃く受け継ぐ、非常に独自性のある伝統でした。

■ 幼くして僧院長へ

転生として認定された後、わずか18か月で僧院の座主に就任し、その後、カギュ派とニンマ派の主要な師たちから正式な灌頂と教義伝授を受けながら、トゥルク(転生ラマ)としての教育を積みました。彼はkhenpo(仏教哲学博士)とkyorpön(神学修士)といった伝統的学位を取得し、スルマン僧団の精神的指導者となっていきます。

■ チベット脱出と亡命

1959年、チベット動乱の際には、チョギャム・トゥルンパは約300人の一団を率いて、ヒマラヤ山脈を越えてインドへの過酷な亡命を果たします。この逃避行の詳細は、後に彼の英語著作『Born in Tibet』(邦題:チベットに生まれて)に記録され、世界にチベットの現実と仏教者の精神性を伝える貴重な証言となりました。

2. 西洋教育との出会いがもたらした革新

■ オックスフォード大学への留学

亡命後、チョギャム・トゥルンパは、1963年にイギリスのオックスフォード大学に留学します。ここでは比較宗教学、哲学、美術史などを学びながら、日本の草月流生け花にも深く親しみました。この時期に、彼は伝統仏教の語彙を単に翻訳するのではなく、西洋の人々に通じる思考と言葉で再構築する必要性を痛感します。

■ 仏教と心理学の架け橋

チョギャム・トゥルンパは、仏教の瞑想実践を「内的心理学」として捉え直し、当時の西洋心理学や哲学と並列して説明するという、きわめて先進的な手法を築き上げました。彼の英語による最初の著作『Meditation in Action』や『Cutting Through Spiritual Materialism』は、仏教を文化的・哲学的な文脈に置き直す革新的な仕事でした。

■ 英語による直接の語り

この時期から始まった彼の教義の特徴は、単なる翻訳ではない「直説」でした。仏教の専門用語に頼るのではなく、あくまで英語圏の読者や聴衆の思考様式に沿った表現で、瞑想や慈悲、エゴ、空性といったテーマを語りました。この語り方は、やがてアメリカのマインドフルネス運動の原型ともなっていきます。

3. スコットランドに生まれた西洋初の本格仏教瞑想センター

■ サムエイ・リンの創設

1967年、トゥルンパはスコットランド・ダンフリースにて、「サムエイ・リン(Samye Ling)」という瞑想センターを創設します。これは英語圏初のチベット仏教センターであり、西洋の地に本格的な瞑想修行の場が根を下ろす歴史的な一歩でした。

■ 西洋人への門戸を開いた功績

サムエイ・リンは、仏教に関心を持つ西洋人にとって、初めて体験できる真の修行空間となりました。それは宗教的啓蒙の場であると同時に、文化的な実験場でもありました。トゥルンパは英語で教義を講じ、ヨーロッパ的感性を持つ人々に向けて開かれた仏教の形を模索しました。

■ 渡米への転機

しかしながら、文化的衝突や教団運営の摩擦などから、トゥルンパはやがてこのセンターを離れ、アメリカへの移住を決意します。この転機が、後のアメリカ仏教文化の爆発的な展開へとつながっていくのです。

4. アメリカにおける瞑想文化の構築と Vajradhatu の創設

■ アメリカへの移住と新たな始動

1970年、チョギャム・トゥルンパはアメリカに渡り、新天地での本格的な教化活動を開始します。最初の拠点はバーモント州バーンセットに設立された「Tail of the Tiger(現 Karmê Chöling)」という小さなリトリートセンターでした。ここを皮切りに、彼の瞑想と教義の伝達は一気に加速していきます。

■ Vajradhatu の創設

1973年には、正式な仏教組織として「Vajradhatu(ヴァジラダートゥ)」を設立します。これはチベット仏教の伝統を保持しながら、西洋文化に適応した都市型の教育ネットワークを構築する試みでした。各都市に「Dharmadhatu」という名前の瞑想センターを設け、指導者を育成し、地域に根ざした学びと実践を展開しました。

■ 拠点の拡大と制度の整備

この組織は、北米・ヨーロッパを中心に100か所以上の支部を展開する大規模な布教ネットワークへと発展します。特にコロラド州ボルダーに設立された Rocky Mountain Dharma Center(後の Shambhala Mountain Center/現 Drala Mountain Center)は、数百人規模のリトリートを開催できる施設として、今日まで重要な役割を担っています。

■ カルマパの招聘と正統性の確認

1974年には、第16世カギュ派カルマパ(ランジュン・リクペ・ドルジェ)をボルダーに迎え、チョギャム・トゥルンパがヴァジラヤナの正式な教師として西洋で活動することに対して公的な承認を得ます。これにより、単なる文化紹介にとどまらない、仏教正統系譜の一環としての活動基盤が築かれました。

5. Naropa 大学と教育革命──瞑想と学問の融合

■ 現代教育への瞑想の導入

1974年、チョギャム・トゥルンパはコロラド州ボルダーに「Naropa Institute(ナローパ研究所)」を創設します。これは米国初の、瞑想を正式に教育カリキュラムに組み込んだ高等教育機関となりました。創設時にはアラン・ギンズバーグ、アン・ウォルドマンなど、アメリカ文化の第一線で活躍する詩人・思想家たちも教員として参加し、「学び」と「気づき」の統合が掲げられました。

■ 仏教哲学と現代心理学の交差

ナローパ大学では、仏教哲学、東洋思想、宗教比較に加えて、心理学、演劇、詩、舞踏などの芸術領域が融合的に学ばれました。特に注目されたのは、「Contemplative Psychology(内省心理学)」という学科です。これはチョギャム・トゥルンパと精神科医エドワード・ポッドヴォル博士の協力によって設立され、瞑想と心理療法を統合する新しいアプローチとして米国中の注目を集めました。

■ 教育理念としての「目覚め」

トゥルンパが教育に込めた最大のビジョンは、知識を蓄積するだけの知性ではなく、「心の明晰さ」をもって世界と向き合うという、人間としての全体性に根ざした教育でした。ナローパ大学の名は、11世紀の大成就者であるインドのナーローパに由来し、修行・知恵・慈悲を融合した理想像がそこに投影されています。

■ 正規大学としての認可と今日の姿

1986年には正式な大学としてアメリカ教育省から認可を受け、「Naropa University」と改称されます。2020年代現在でも、学部・大学院あわせて約1000名の学生が在籍し、マインドフルネス教育、アートセラピー、詩学、瞑想実践を含む独自の学際的カリキュラムが展開されています。

6. シャンバラの思想と瞑想の普遍化

■ シャンバラ教義の誕生

1976年以降、トゥルンパは仏教の枠を超えた普遍的な教義として「Shambhala Teachings(シャンバラの教え)」を体系化していきます。これは、瞑想を宗教的背景に関係なくあらゆる人が学べるようにするためのアプローチであり、中心には「Basic Goodness(基本的な良さ)」という概念が据えられています。

■ シャンバラ・トレーニングの構造

この教義は、段階的な実践カリキュラムとして整理され、「シャンバラ・トレーニング」として世界に広がっていきました。受講者は瞑想や心の訓練を通じて、自らの勇気・思いやり・明晰さといった資質を育て、社会の中で活かしていくことを学びます。このシステムは、仏教の四無量心や菩薩道のエッセンスを、誰もがアクセス可能な形に翻訳したものでした。

■ グローバルな展開

後継組織である「Shambhala International」は、チョギャム・トゥルンパの死後も発展を続け、世界150以上の都市に165を超えるセンターやグループを擁するまでに拡大しました。北米、ヨーロッパ、南米、アジア、オーストラリアなど各地に拠点が設けられ、都市型・リトリート型の両形式で実践が行われています。近年では組織の統合や再編が進み、中央集約的な指導体制から、各地域のセンターが自律的に運営される形へと移行しています。現在でもボルダーやハリファックス、バークレーなどをはじめとする各都市のセンターでは、シャンバラ・トレーニングや瞑想指導が継続されています。また、一部のリトリートセンターはShambhalaの名称を外し、独立した組織として活動を続けています。

■ 世俗の中で生きる実践としての瞑想

シャンバラの教えは、「勇者としての勇気」や「芸術としての生活」というテーマを含み、出家や修行生活とは異なる日常生活の中にこそ「目覚め」を見出すという革新的なヴィジョンを提示しました。

7. 翻訳と出版の礎──Nalanda翻訳委員会の活動

■ 教えを残すための翻訳プロジェクト

1975年、チョギャム・トゥルンパは「Nalanda Translation Committee(ナーランダ翻訳委員会)」を創設しました。この翻訳チームは、チベット語の仏典・修行テキスト・口承伝統を英語に翻訳し、西洋の学習者と実践者のための教材として提供することを目的としていました。翻訳作業には、チョギャム・トゥルンパ自身の監修のもと、多くの学者、実践者、詩人たちが関わりました。(True Nature Meditationで毎月ワークショップを開催してくれているLarry Mermelsteinは、このナーランダ翻訳委員会のチェアマンとして現在も活動されています。)

■ 正確さと詩的表現の両立

ナーランダ翻訳委員会が目指したのは、単なる学術的な翻訳ではなく、瞑想者自身が意味を感じながら読めるような「生きた英語」での翻訳です。仏教用語や修行詩の訳においても、文化背景や口語的ニュアンスを踏まえた、繊細で詩的な表現が多く採用されました。

■ 主な翻訳と出版物

この翻訳委員会の成果として、ニンマ派の『グルヨーガ』や、カギュ派のロジックテキスト、アティヨガの根本経典、ミラレパの詩集などが次々と出版されました。また、チョギャム・トゥルンパ自身の教えも多く編集され、死後も『The Profound Treasury of the Ocean of Dharma(深遠なる法の宝庫)』という三巻構成の集大成として刊行されています。

■ 現在まで続く翻訳活動

ナーランダ翻訳委員会は、トゥルンパの死後も活動を継続しており、2020年代に入ってからも翻訳・編集の新刊を刊行し続けています。『Mindfulness in Action』『The Collected Vajradhatu Seminary Teachings』などの新編書籍が登場しています。その語り口、洞察、教えの鮮烈さは、今もなお新しい読者の心を打ち続けています。特に、後年に編集された『Glimpses』シリーズや『Ocean of Dharma』シリーズは、現代のマインドフルネス指導者たちにも広く参照されるテキストとなっています。

8. 芸術と詩と仏教の統合

■ 芸術家としてのチョギャム・トゥルンパ

チョギャム・トゥルンパは、単なる宗教指導者ではなく、詩人、書家、パフォーマーとしても優れた才能を発揮しました。彼は「アートは瞑想である」という考えのもと、芸術活動を自己表現や伝統継承の手段にとどめず、日常の感性を研ぎ澄ますためのスピリチュアルな実践として位置づけました。

■ 詩と即興の実践

彼の詩は、即興的に語られ、瞑想的な洞察や日常の気づきを詩的言語に昇華したものでした。アラン・ギンズバーグやアン・ウォルドマンといったビート世代の詩人たちと深く交流し、1974年には「The Jack Kerouac School of Disembodied Poetics(脱身体詩学ジャック・ケルアック校)」をナローパ大学内に創設。詩を通して「今この瞬間に触れる」実践を広めました。

■ 書と視覚芸術

また、彼は禅的な「ワンストローク・カリグラフィー(筆一閃)」の手法を取り入れ、何百点もの墨書を制作しました。その作品はアメリカの現代美術館や大学のギャラリーで展示され、視覚表現においても「空間の中の意識」を表現する新たな地平を切り開きました。

■ 芸術を通じたトランスミッション

チョギャム・トゥルンパにとって芸術とは、教えを伝えるもう一つの手段であり、形式にとらわれず、心の自由さを表現する行為でした。そのため、詩や書だけでなく、俳句、演劇、茶道、生け花、さらにはユーモアまでも、彼の教えの延長線として実践されました。

9. 今も息づく教えと継承のネットワーク

■ Chögyam Trungpa Institute──現代における学術的・実践的継承の中核

Brown University を拠点に活動する「Chögyam Trungpa Institute(CTI)」は、2017年にチョギャム・トゥルンパの命日30周年を機に創設されました。この研究機関は、彼の膨大な著作・音声録音・映像資料・書・詩などを保存・公開することを通じて、学術的・実践的な両面からの継承を目指しています。CTIはナローパ大学構内に設置され、教育・研究機能の中枢を担っています。

初代ディレクターであるキャロリン・ローズ・ギミアン(Carolyn Rose Gimian)は、長年にわたり『Cutting Through Spiritual Materialism』をはじめとする多くの編集を手がけた人物であり、Chögyam Trungpa Archive の創設者でもあります。CTIはその彼女のビジョンのもと、以下のような多角的な活動を展開しています:

・トゥルンパの音声・映像・原稿を体系化し、研究や教育に活用できるアーカイブとしてデジタル整備しています。

・ナローパ大学や Shambhala Archives と連携し、未出版の資料や講義録を編纂・刊行しています。

・若手の編集者、翻訳者、仏教研究者を育成するための教育プログラムを運営しています。

・現代の教育者、指導者、実践者に向けて、教えのエッセンスを伝える公開リソースを提供しています。

CTIは単なる保管機関ではなく、「未来に向けて教えを再構成し伝える」ことを目的とした、思想継承の中核機関といえるでしょう。

■ Ocean──オンラインで息づく学びと実践のコミュニティ

「Ocean: A Practice and Study Community」は、Chögyam Trungpa Institute の実践部門として開設されたオンラインプラットフォームであり、現代において世界中の実践者がチョギャム・トゥルンパの教えに触れ、深めていくための拠点となっています。

このサイトでは、録画された講義や音声資料、テキスト教材などに自由にアクセスできるだけでなく、定期的にオンライン講座や瞑想クラス、読書会などが開催されています。2020年代には、リンギュ・トゥルクやレジナルド・レイ博士による特別講義も配信されるなど、単なるアーカイブにとどまらない“生きた学びの場”として機能しています。

Oceanには、2024年時点で月間1,000人を超える利用者がアクセスし、年間50本以上のオンライン講座が提供されています。今後も世界中の実践者が「開かれた学びの場」として利用できるよう、機能とコンテンツの拡充が進められています。

主な特徴は以下のとおりです:

- 実践と学びのためのオンライン講座(基礎~マハームドラーまで)

- チョギャム・トゥルンパの音声・映像・書簡・詩のアーカイブ

- Zoomによる瞑想セッションやシュラインルームでの共同実践

- 全世界のシャンバラ実践者、研究者とのコミュニティ形成

Oceanは、距離や地理に制約されず、誰でもこの系譜に触れることができる「開かれた実践共同体」としての役割を果たしています。

■ The Chronicle Project──弟子たちの記憶を未来へ語り継ぐ

「The Chronicles of Chögyam Trungpa Rinpoche」は、トゥルンパの人生と教えを「体験を通じて語り継ぐ」ことを目的にした、証言・記録型のオンライン・オーラルヒストリー・プロジェクトです。トゥルンパに直接師事した多くの弟子たちが、自らの経験・エピソード・トランスミッションを言葉にし、音声・映像・記事などの形で未来に残しています。

このプロジェクトでは、以下のような貴重な一次資料が公開されています:

- トゥルンパの来歴や教えに関するドキュメンタリー・インタビュー

- アラン・ギンズバーグ、デービッド・ニックターン、レジー・レイなど著名弟子たちの証言録

- セミナーやリトリートの現場を記録した写真や音声資料

- トゥルンパが関与した初期シャンバラ運動の記録と分析記事

Chronicle Projectは、思想的継承だけでなく「人と人との関係としての教え」を次世代に残すための、人間的で温かい記録アーカイブです。

このように、「Institute」「Ocean」「Chronicle」という三層の継承体制は、チョギャム・トゥルンパの教えが「過去の偉人の知恵」として閉じられることなく、今なお生きた実践として世界中に息づいていることを象徴しています。

10. 瞑想を文化に変えた存在としてのチョギャム・トゥルンパ

チョギャム・トゥルンパが遺したものは、単なる一連の瞑想指導や著作ではありません。それは、西洋世界における瞑想文化そのものの骨格であり、今日私たちが「マインドフルネス」「瞑想」「アウェアネス」「コンパッション」といった言葉で語っている営みの、深層にある源流です。

彼は、チベットの伝統的なカギュ派・ニンマ派の高僧でありながら、宗教的形式や文化的アイデンティティの壁を越え、瞑想を人間存在そのものの問題として再定義しました。西洋に渡ったチョギャム・トゥルンパは、オックスフォード大学で西洋哲学と心理学に触れ、仏教を単なる信仰体系ではなく、「内的な実験」として提示するための言語と方法を獲得しました。

その成果は、スコットランドのサムエイ・リンから始まり、アメリカでの Vajradhatu 創設、ナローパ大学の創立、Shambhala の体系化、Nalanda翻訳委員会による文献普及、そして詩や書といった芸術表現にまで及びます。すべてが一貫して、「目覚めとは何か」を文化・教育・共同体・身体性のあらゆる文脈で問い直す試みだったのです。

また、彼の影響は組織や制度の枠を超えて、数多くの後継者や弟子たちに受け継がれています。ペマ・チョドロンの慈悲の教え、リチャード・レイ博士のボディワーク、アラン・ギンズバーグやアン・ウォルドマンの詩の運動、そして今日のコンテンプレイティブ心理学やマインドフルネス教育の発展は、いずれもトゥルンパの直系または間接的影響下にあります。

私たちTrue Nature Meditation が重視する「教えの系譜に立脚した実践」「知性と体験の統合」「文化と日常に根ざした瞑想」という理念は、まさにチョギャム・トゥルンパが打ち立てた地盤の上に立っています。私たちは、単に瞑想を方法として学ぶのではなく、それがどのような思想的・歴史的背景の上に成り立っているのかを理解することによって、より深い実践へと進むことができます。

チョギャム・トゥルンパは、生前にこう語っています。

“We do not have to be ashamed of what we are. As sentient beings we have wonderful backgrounds. These backgrounds may not be particularly enlightened or peaceful or intelligent. Nevertheless, we have soil good enough to cultivate; we can plant anything in it.”

「私たちは、自分が何者であるかを恥じる必要はありません。私たち生きとし生ける者は、素晴らしい背景を持っています。それは必ずしも、悟りに満ちたものでも、平穏でも、賢明でもないかもしれません。それでも、私たちは耕すに足る土壌を持っているのです。そこに、あらゆるものを植えることができるのです。」

(『Shambhala: The Sacred Path of the Warrior』より)

この「耕すに足る土壌」という比喩こそ、彼の教えの核心です。瞑想とは、すでにある人間の素材を否定せず、そこに気づきと勇気と優しさを育てることに他なりません。

だからこそ、私たちは今、チョギャム・トゥルンパの残した教えを歴史的遺産としてではなく、現代において呼吸し続けている「生きた系譜」として受け取り、実践し、次の世代へとつなぐ必要があるのです。